特定信書便事業とは、信書便法に基づき、民間事業者が国の許可を得て特定の信書便サービスを提供できる制度です。信書のやりとりは基本的に郵便事業(一般信書便)に限定されていますが、一定の条件を満たせば民間でも取り扱いが可能になります。

この記事では、特定信書便事業の概要から許可要件、申請手続き、行政書士によるサポート内容までを徹底的に解説。信書便サービスの新規参入を検討している事業者や運送業関係者に向けた実践的なガイドとなっています。

特定信書便事業とは?目的と概要

特定信書便事業は、信書と呼ばれる文書(請求書・契約書・通知書など)を第三者の依頼により有償で配達する事業です。2002年の信書便法の施行により、民間事業者も一定の条件下で信書の配送を行えるようになりました。

一般の郵便とは異なり、特定の付加価値を持った役務(サービス)に限定されているのが特徴です。サービス内容は以下の3つに分類されます。

信書便法では、以下の3種類のサービス(役務)に該当する場合のみ、特定信書便事業として認められます。

- 1号役務(大型信書便)

縦・横・厚さの合計が73cm超、または重さが4kg超の信書を運ぶサービス - 2号役務(3時間以内の急送)

信書便物を差し出してから3時間以内に届けるサービス(例:バイク便) - 3号役務(高付加価値型)

送料800円以上のサービスで、総務省令で定められた内容を満たすもの

※なお、信書とは「特定の受取人に対して差出人の意思表示や事実の通知を行う文書」と郵便法で定義されており、請求書、契約書、領収書、許認可証などがこれに該当します。

特定信書便事業と貨物運送業の違い

両者は「荷主の依頼で有償輸送を行う」という点では類似していますが、主な違いは信書の取り扱いの有無です。信書には「秘密保持」の義務が課されており、特定信書便事業者はこれを厳格に守る必要があります。

一般の貨物運送業者が知らずに信書を運んでしまうと、郵便法違反に問われるリスクがあるため、信書を含む荷物を扱う可能性がある場合は、特定信書便事業許可の取得が強く推奨されます。

信書を無許可で運送した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科されることもあるため、注意が必要です。

許可を得るための基準

特定信書便事業を始めるには、以下のような許可基準をクリアする必要があります。

- 秘密保持など適切な事業計画

信書の適切な引渡し方法(受箱投函など)を明記 - 業務遂行に見合った体制

交通法令の遵守や合理的な収支計画の作成 - 遂行能力の証明

十分な資金力や必要な他の運送許認可(例:一般貨物運送)を保持していること

許可取得への道:参入条件と必要書類

特定信書便事業の許可要件

特定信書便事業を開始するには、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けるためには、事業計画、資金計画、人的体制など、様々な要件を満たす必要があります。特に、事業の継続性や安全性に関する審査が厳格に行われます。

信書の秘密保護に配慮した適切な事業計画があること

・確実な受取手段(手渡し、ポスト投函など)の整備

業務遂行にふさわしい体制が整っていること

・運転者の法令遵守、必要な装備、明確な収支見積など

安定的な財務基盤および他の必要許可を持つこと

・一般貨物運送事業や軽貨物運送事業の免許保有、資金計画の整合性

許可までの具体的な流れ

申請手続きは次のステップで進めます。

- 事前相談(地方総合通信局)

事業概要を説明し、申請方針を確認 - 事前審査(申請書案の提出と訂正)

総務省や通信局とやりとりを重ね、内容をブラッシュアップ - 本申請・審査

審議会開催前に申請書を提出(審査期間は1~2か月) - 審議会での諮問・答申

- 許可・認可の交付

- 事業開始の届出

※信書便約款や管理規程の認可申請も、同時に行う必要があります。

事前準備と申請書類の作成

まずは、事業計画を詳細に策定し、必要な資金を確保します。次に、許可申請に必要な書類を収集し、正確に作成します。必要に応じて、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

特定信書便事業の許可を取得するためには、まず、綿密な事前準備が不可欠です。事業計画の策定は、事業の成功を左右する重要な要素であり、市場調査、競合分析、ターゲット顧客の特定など、多角的な視点から検討する必要があります。また、サービス内容や料金設定についても、顧客のニーズや市場の動向を考慮し、最適なものを決定する必要があります。

次に、必要な資金を確保することも、許可取得の重要なポイントです。事業を開始し、運営を維持するためには、十分な資金が必要です。自己資金だけでなく、融資や出資なども検討し、資金調達計画を策定する必要があります。

そして、許可申請に必要な書類を収集し、正確に作成することも重要です。書類に不備があると、許可が遅れるだけでなく、最悪の場合、許可が下りないこともあります。そのため、必要な書類を事前に確認し、慎重に作成する必要があります。

これらの準備をスムーズに進めるためには、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。専門家は、許可申請に関する知識や経験が豊富であり、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

申請書類の提出と審査

作成した申請書類を国土交通省に提出します。提出後、書類審査や面接が行われ、事業の適格性が審査されます。審査には時間がかかる場合があるため、余裕を持って申請することが重要です。

申請書類を国土交通省に提出すると、いよいよ審査が開始されます。まず、提出された書類に基づいて、事業計画、資金計画、人的体制などが詳細に審査されます。この段階で、書類の不備や不明な点があれば、追加資料の提出や説明が求められることがあります。

次に、面接が行われることがあります。面接では、事業計画の内容や事業に対する熱意などが直接確認されます。面接官からの質問に対して、的確かつ誠実に答えることが重要です。

審査の結果、事業が適切であると判断されれば、許可が下ります。しかし、審査には時間がかかる場合があるため、余裕を持って申請することが重要です。また、審査の過程で、事業計画の修正や改善が求められることもあります。その場合は、迅速に対応し、より良い事業計画を策定することが、許可取得への近道となります。

審査期間中は、国土交通省からの連絡に注意し、必要な情報や資料を速やかに提供することが大切です。また、審査の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも有効です。

必必要な申請書類とそのポイント

・申請書(事業計画を記載) ・事業収支見積書とその根拠資料 ・信書便サービスの詳細内容 ・関連運送事業の許可証写し ・資金調達計画書(初期資金・運転資金) ・法人登記簿謄本、定款、直近の財務諸表 ・役員名簿、履歴書、欠格事由に関する宣誓書 など

特に重要なのは「事業計画」と「収支見積書」。これらは許可の可否を左右するため、内容の整合性や根拠資料の正確性が求められます。

許可後の手続きと注意点

【事業開始後に必要な手続き】

- 事業開始届の提出(速やかに)

- 信書便約款の届出・申請(運送形態に応じて)

- 信書便物である旨の明示(送り状やタグ等での表示)

- 特定信書便マークの使用申請(任意)

【信書便取扱い時の義務】

・法令に基づいた約款の整備と遵守 ・帳票管理と配達記録の保存 ・事故報告や苦情処理の体制整備 ・立入検査や定期報告に対応できる運営体制の構築

許可後に必要な手続き

- 事業開始届の提出(開始後速やかに)

- 信書便約款の申請(運送形態に応じて運輸支局などに届け出)

- 「信書便物」の明示(送り状やラベルに記載が必要)

- 特定信書便マークの使用申請(任意)

事業開始後の報告義務と立入検査

事業報告書の提出

特定信書便事業者は、事業開始後も、定期的に事業報告書を国土交通省に提出する義務があります。事業報告書には、取扱量、売上高、顧客数などの情報が含まれます。

特定信書便事業者は、許可取得後も、継続的に法令を遵守し、適切な事業運営を行う必要があります。その一環として、定期的な事業報告書の提出が義務付けられています。

事業報告書は、事業の運営状況を把握し、監督官庁が適切な監督を行うために重要な役割を果たします。 事業報告書には、取扱量、売上高、顧客数などの情報が含まれます。これらの情報は、事業の規模や成長状況を示すものであり、監督官庁が事業の健全性を評価するために用いられます。また、事業報告書には、事業に関する重要な変更事項も記載する必要があります。例えば、事業所の移転や、役員の変更などがあった場合は、速やかに報告する必要があります。

事業報告書の提出期限は、通常、事業年度末から一定期間内と定められています。提出期限を過ぎると、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。また、事業報告書の内容に虚偽があった場合も、罰則の対象となります。

立入検査への対応

国土交通省は、特定信書便事業者の事業所に対して、立入検査を行うことがあります。立入検査では、事業の運営状況や安全管理体制などが確認されます。適切な対応ができるように、日頃から準備しておくことが大切です。

国土交通省は、特定信書便事業者の事業所に対して、必要に応じて立入検査を行う権限を有しています。立入検査は、事業が法令に基づいて適切に運営されているかを確認するために行われます。

立入検査の際には、事業者は、検査官に対して、必要な書類や情報を提供し、質問に答える義務があります。 立入検査では、事業の運営状況や安全管理体制などが詳細に確認されます。例えば、信書の取扱方法、従業員の教育状況、セキュリティ対策などがチェックされます。また、事業報告書の内容と実際の運営状況が一致しているかどうかも確認されます。

立入検査の結果、法令違反や不適切な点が発見された場合は、改善命令や事業停止命令などの処分が下されることがあります。そのため、日頃から法令を遵守し、適切な事業運営を行うことが重要です。また、立入検査に備えて、必要な書類や情報を整理し、速やかに提供できるように準備しておくことが大切です。

行政書士によるサポート:スムーズな許可取得のために

行政書士に依頼するメリット

特定信書便事業の許可申請は、専門的な知識や経験が必要です。行政書士に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。また、書類作成や審査対策など、様々なサポートを受けることができます。

特定信書便事業の許可申請は、複雑な法令や手続きが絡み合うため、専門的な知識や経験が不可欠です。行政書士は、これらの法令や手続きに精通しており、申請者がスムーズに許可を取得できるようサポートします。行政書士に依頼することで、時間や労力を大幅に削減できるだけでなく、許可取得の可能性を高めることができます。

行政書士は、申請に必要な書類の作成を代行します。事業計画書、資金計画書、役員の履歴書など、多くの書類を正確かつ迅速に作成することができます。また、行政書士は、申請書類の審査対策も行います。過去の審査事例や審査のポイントを把握しており、審査に合格するためのアドバイスやサポートを提供します。

さらに、行政書士は、申請者と監督官庁との間のコミュニケーションを円滑に進める役割も担います。監督官庁からの質問や追加資料の要求に対して、適切に対応し、申請者の負担を軽減します。

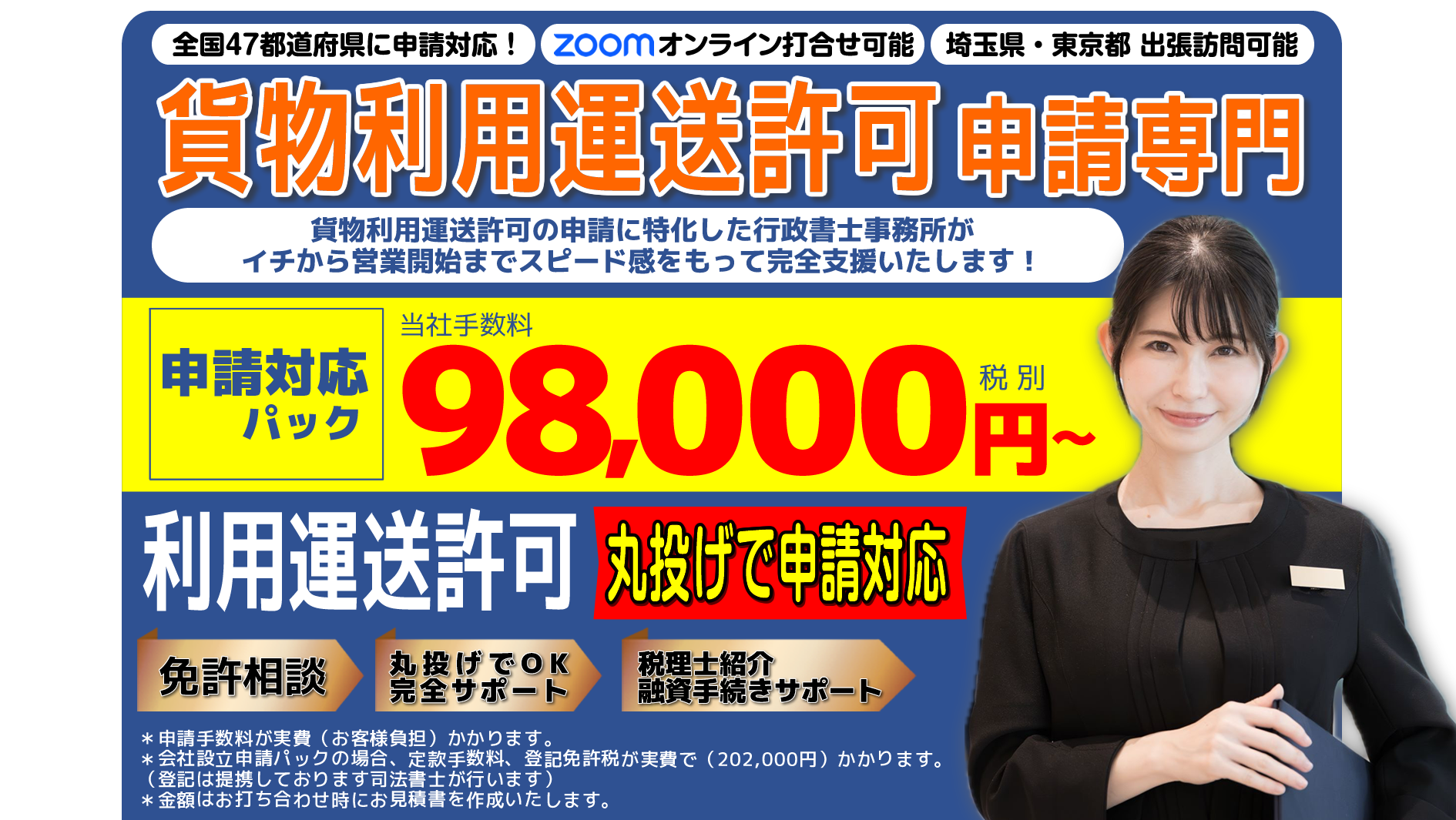

サポート行政書士法人の強み

当YAS行政書士事務所は、特定信書便事業の許可申請に豊富な実績があります。全国対応可能であり、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。都市型ハイヤーや貨物自動車運送事業など、関連する許認可についても対応可能です。

YAS行政書士事務所は、特定信書便事業の許可申請において、豊富な実績と経験を有しています。これまでに数多くの申請を成功させており、その過程で培われたノウハウを活かして、お客様の許可取得をサポートします。全国対応可能であり、日本全国どこからでもご依頼いただけます。お客様の所在地に関わらず、迅速かつ丁寧なサービスを提供します。

YAS行政書士事務所は、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。お客様の事業計画や資金計画などを詳細にヒアリングし、最適な申請方法や必要な書類を提案します。また、特定信書便事業だけでなく、都市型ハイヤーや貨物自動車運送事業など、関連する許認可についても対応可能です。これらの許認可をまとめて依頼することで、手続きの効率化を図ることができます。

YAS行政書士事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートします。ご不明な点やご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。