貨物利用運送事業を始めるには、1種または2種の許可が必要となります。この記事では、それぞれの許可の違い、免許税、実費、手続きを行う役所や審査機関の違いについて詳しく解説します。これから貨物利用運送事業を始めようと考えている方、許可の違いについて詳しく知りたい方は必見です。

貨物利用運送事業許可とは?1種・2種の違いを理解する

1種貨物利用運送事業:定義と特徴

1種貨物利用運送事業は、自らは輸送手段を持たず、他の運送事業者の輸送手段を利用して貨物輸送を行う事業です。荷主から貨物を預かり、最適な輸送方法を選択し、DoortoDoorで輸送責任を負います。

具体的には、トラック、鉄道、船舶、航空機などの実運送事業者を選定し、 荷主のニーズに合わせた輸送サービスを提供します。 この事業の核心は、輸送手段を持たない事業者が、 荷主と実運送事業者との間を取り持ち、一貫した輸送サービスをコーディネートすることにあります。

1種事業者は、荷主に対して輸送責任を負うため、 万が一の事故や遅延に備えて、適切な保険への加入や損害賠償体制の整備が不可欠です。 また、輸送品質を維持するために、 実運送事業者との連携を密にし、情報共有や品質管理を徹底する必要があります。

2種貨物利用運送事業:定義と特徴

2種貨物利用運送事業は、鉄道、航空、船舶を利用して貨物輸送を行う事業です。こちらも自社で輸送手段を持たず、他の運送事業者の輸送手段を利用します。

1種との大きな違いは、利用する輸送モードが限定されている点です。 具体的には、JR貨物などの鉄道事業者、航空会社、海運会社などの輸送手段を利用し、 複数の輸送モードを組み合わせた複合輸送サービスを提供することがあります。

2種事業者は、1種事業者と同様に、荷主に対して輸送責任を負います。 そのため、利用する輸送事業者の選定や、 輸送中の貨物の追跡管理などを徹底し、安全かつ確実な輸送を実現する必要があります。 また、国際輸送においては、通関手続きや検疫などの専門知識も必要となります。

1種・2種の許可要件の違い

1種と2種では、許可要件や必要書類が異なります。事業規模や輸送方法に応じて、適切な許可を選択する必要があります。詳細は国土交通省のウェブサイト等で確認してください。

特に、財産要件や事業計画の策定においては、 1種と2種で異なる基準が設けられている場合があります。 例えば、2種事業においては、 鉄道、航空、船舶といった特定の輸送モードに関する専門知識や経験が求められることがあります。 また、事業計画においては、利用する輸送事業者の選定基準や、 輸送ルートの安全性確保に関する計画などを具体的に記述する必要があります。 許可申請にあたっては、自社の事業内容や規模を十分に考慮し、 適切な許可の種類を選択することが重要です。

貨物利用運送事業許可に必要な費用:免許税と実費

免許税について:金額と納付方法

許可取得には登録免許税がかかります。1種、2種で金額が異なるため、事前に確認しましょう。

納付方法についても、申請時に確認が必要です。 登録免許税は、許可の種類(1種または2種)や、 申請する運輸局によって金額が異なる場合があります。

最新の情報は、必ず国土交通省のウェブサイトや、 管轄の運輸局に確認するようにしてください。 納付方法としては、現金納付や収入印紙による納付が一般的です。 申請書類を提出する際に、納付済みの領収書または収入印紙を添付する必要があります。 納付漏れや金額の間違いがあると、申請が受理されない可能性があるため、注意が必要です。

実費について:内訳と注意点

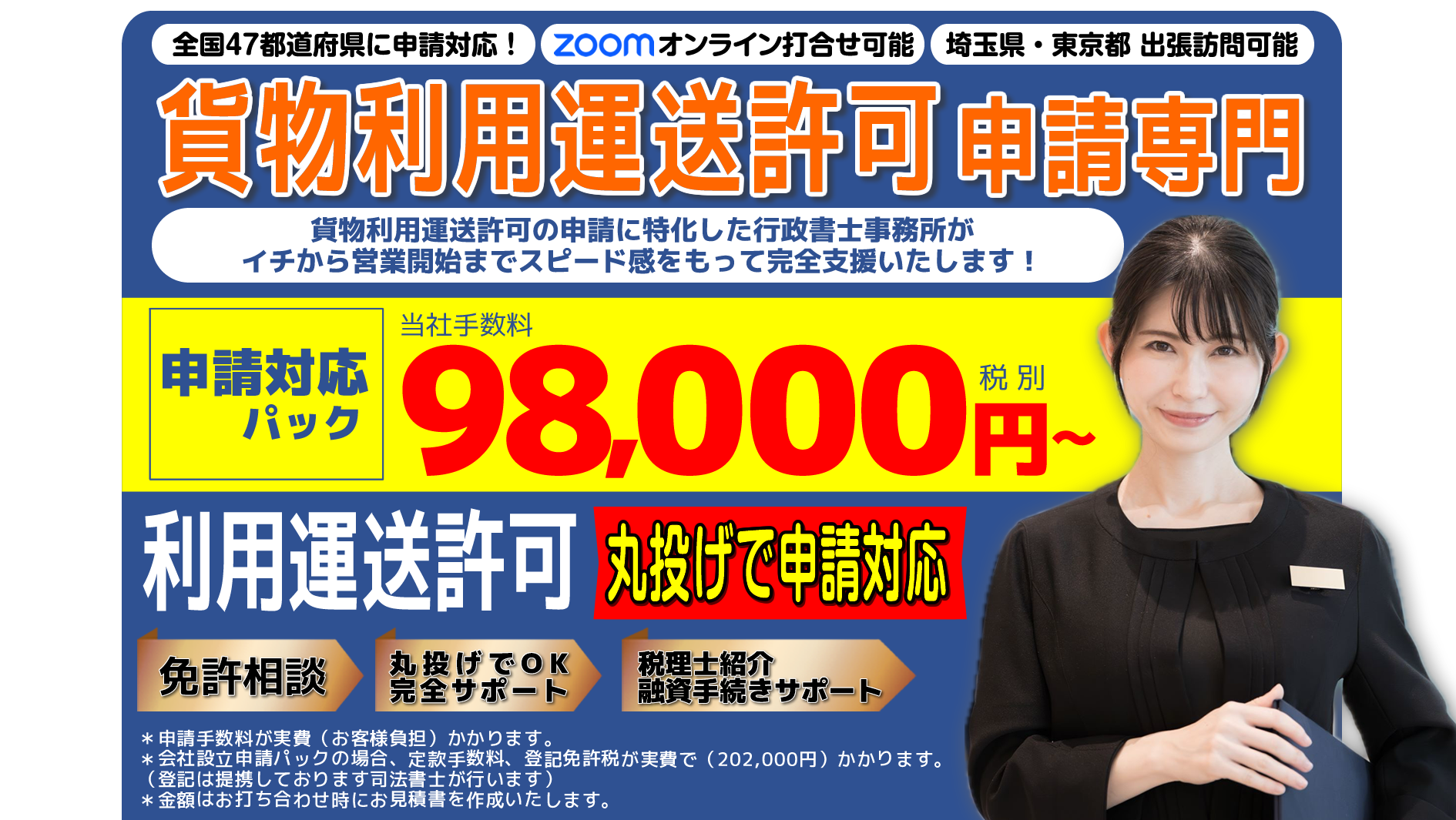

実費には、申請書類の作成費用、添付書類の取得費用、行政書士への依頼費用などが含まれます。見積もりをしっかりと確認し、予算を立てておきましょう。 申請書類の作成費用は、自分で作成する場合はほとんどかかりませんが、 行政書士などの専門家に依頼する場合は、数万円程度の費用が発生することがあります。

添付書類の取得費用は、住民票、登記簿謄本、 財務諸表などの書類を取得する際にかかる費用です。 これらの書類は、1通あたり数百円程度で取得できます。 行政書士への依頼費用は、申請代行、書類作成代行、相談料など、 依頼する業務内容によって大きく異なります。 事前に複数の行政書士に見積もりを依頼し、費用相場を把握しておくことが重要です。

費用を抑えるためのポイント

自分で申請書類を作成する、複数の行政書士に見積もりを依頼するなど、費用を抑えるための工夫ができます。ただし、時間や手間を考慮し、専門家への依頼も検討しましょう。 自分で申請書類を作成する場合は、国土交通省のウェブサイトや、 関連書籍などを参考にしながら、正確に作成する必要があります。

ただし、申請書類は非常に複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。 時間に余裕がない場合や、申請に不安がある場合は、 専門家への依頼を検討することをおすすめします。 複数の行政書士に見積もりを依頼する場合は、 費用だけでなく、実績や得意分野なども考慮して選ぶようにしましょう。 また、補助金や助成金制度を活用することで、費用負担を軽減できる場合があります。

申請先はどこ?役所と審査機関の違い

貨物利用運送事業の審査機関は、事業の種類や輸送手段によって異なります。第一種貨物利用運送事業の場合、営業所を管轄する運輸支局が審査を行い、その後、地方運輸局が内容審査を行います。第二種貨物利用運送事業の場合は、地方運輸局が審査を行います

申請窓口:国土交通省地方運輸局

貨物利用運送事業許可の申請は、事業所を管轄する国土交通省地方運輸局に行います。事前に管轄の運輸局を確認しておきましょう。 地方運輸局は、全国に10ヶ所あり、それぞれ管轄区域が定められています。

例えば、関東運輸局は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などを管轄しています。 申請を行う際には、自社の事業所がどの運輸局の管轄区域にあるかを、 国土交通省のウェブサイトや、運輸局のウェブサイトで確認する必要があります。 申請書類は、運輸局の窓口に直接提出するか、郵送で提出することができます。 郵送で提出する場合は、書留郵便を利用し、確実に運輸局に届くようにしましょう。 また、事前に運輸局に電話で相談し、申請書類の不備がないか確認することをおすすめします。

審査機関:運輸支局など

書類の審査は運輸支局などが行います。審査には時間がかかる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。 運輸支局は、地方運輸局の下部組織であり、 申請書類の審査や、事業者の指導監督などを行います。 審査期間は、申請書類の内容や、運輸支局の混雑状況によって異なりますが、 一般的には、1ヶ月から3ヶ月程度かかることが多いです。

審査期間中は、運輸支局から追加資料の提出や、 事業内容に関する質問などを受けることがあります。 これらの質問には、速やかに回答し、審査に協力するようにしましょう。 審査の結果、許可が下りる場合は、運輸支局から許可証が交付されます。

申請の流れと必要書類

申請の流れは、事前相談、申請書類の作成、申請、審査、許可という流れになります。必要書類は、事業計画書、財務諸表、役員の履歴書など多岐にわたります。 事前相談は、申請書類を作成する前に、管轄の運輸局に相談し、 申請に関する疑問点や不明点を解消する手続きです。 申請書類の作成は、国土交通省のウェブサイトや、 関連書籍などを参考にしながら、正確に作成する必要があります。

申請は、作成した申請書類を、管轄の運輸局に提出する手続きです。 審査は、運輸支局が申請書類の内容を審査し、 事業の適格性や安全性などを確認する手続きです。 許可は、審査の結果、問題がないと判断された場合に、 運輸局から許可証が交付される手続きです。

許可取得後の注意点と更新手続き

事業報告義務

許可取得後も、定期的に事業報告を行う義務があります。報告を怠ると、許可が取り消される可能性もあるため、注意が必要です。 事業報告は、事業の実績や財務状況などを、 定期的に運輸局に報告する義務です。 報告の頻度や内容は、許可の種類や事業規模によって異なります。 報告を怠った場合や、虚偽の報告を行った場合は、 許可が取り消されるだけでなく、罰則が科せられる可能性もあります。 事業報告に関する詳細は、国土交通省のウェブサイトや、 管轄の運輸局に確認するようにしましょう。 また、事業報告の作成に不安がある場合は、専門家への依頼を検討することもできます。

許可の更新手続き

許可には有効期限があり、更新が必要です。期限切れにならないよう、早めに更新手続きを行いましょう。 貨物利用運送事業許可には、5年間の有効期限が定められています。 有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。 更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

更新手続きに必要な書類は、新規申請時とほぼ同じですが、 事業実績報告書などの追加書類が必要となる場合があります。 更新手続きを怠った場合、許可が失効し、事業を継続することができなくなります。 更新手続きに関する詳細は、国土交通省のウェブサイトや、 管轄の運輸局に確認するようにしましょう。

変更が生じた場合の届出

事業所の移転や役員の変更など、許可内容に変更が生じた場合は、速やかに届出を行う必要があります。 事業所の移転、役員の変更、資本金の変更など、 許可内容に変更が生じた場合は、変更後30日以内に、 管轄の運輸局に届出を行う必要があります。 届出を怠った場合、罰則が科せられる可能性があります。

変更届に必要な書類は、変更内容によって異なります。 詳細は、国土交通省のウェブサイトや、 管轄の運輸局に確認するようにしましょう。 また、変更届の作成に不安がある場合は、専門家への依頼を検討することもできます。

まとめ:貨物利用運送事業許可取得に向けて

許可取得は計画的に

貨物利用運送事業許可の取得には、時間と労力がかかります。余裕を持った計画を立て、専門家のアドバイスも参考にしながら、確実に許可取得を目指しましょう。 許可取得には、申請書類の作成、審査、許可証の交付など、 様々な手続きが必要となります。

これらの手続きには、時間がかかる場合があるため、 余裕を持った計画を立てて、準備を進めることが重要です。 また、申請書類の作成や、事業計画の策定など、 専門的な知識が必要となる場面もあります。 必要に応じて、行政書士などの専門家のアドバイスを参考にしながら、 確実に許可取得を目指しましょう。

必要な情報を収集する

国土交通省のウェブサイトや関連書籍などで、必要な情報を収集しましょう。行政書士などの専門家への相談も有効です。 貨物利用運送事業許可に関する情報は、 国土交通省のウェブサイトで公開されています。 ウェブサイトでは、許可の申請方法、必要書類、審査基準など、 許可取得に必要な情報が詳しく解説されています。

また、関連書籍も多数出版されており、 これらの書籍も、許可取得の参考になります。 さらに、行政書士などの専門家は、 許可取得に関する豊富な知識と経験を持っています。 専門家に相談することで、疑問点や不明点を解消し、 スムーズに許可取得を進めることができます。

コンプライアンスを遵守する

貨物利用運送事業を行うにあたっては、法令遵守が非常に重要です。安全運行を心がけ、関係法令を遵守しましょう。 貨物利用運送事業は、国民の生活や経済活動を支える重要な事業です。 そのため、法令遵守は、事業を継続する上で非常に重要となります。 特に、安全運行に関する法令は、厳守する必要があります。

過積載、過労運転、飲酒運転などは、重大な事故につながる可能性があり、 絶対に避けなければなりません。 また、貨物自動車運送事業法、道路交通法、労働基準法など、 関係法令を遵守し、適正な事業運営を行う必要があります。 法令遵守を徹底することで、社会からの信頼を得て、 持続可能な事業運営を実現することができます。